- 14 juillet 2025

Comment l’architecture et le design urbain peuvent transformer notre approche de la crise de l’itinérance en créant des environnements thérapeutiques et inclusifs

Un peu partout au Canada, les refuges d’urgence affichent des taux d’occupation préoccupants : 85 % en moyenne, avec des pics à 106 % lors des nuits les plus froides. On estime qu’environ 35 000 personnes au pays sont sans logis chaque nuit. Ces chiffres, révélés par les derniers dénombrements nationaux, témoignent d’une réalité que les intervenants connaissent intimement : nos systèmes d’aide actuels sont débordés.

L’urgence d’agir face à la crise de l’itinérance exige de repenser nos environnements de soin et de vie. Dès lors, une question s’impose à nous, en tant que designers : comment l’architecture peut-elle soutenir un continuum de services adaptés aux parcours non-linéaires des personnes en situation d’itinérance? Et même : les environnements bâtis peuvent-ils devenir des leviers de transition, capables de réconcilier l’intervention urgente avec la nécessité d’un accompagnement durable?

L’urgence d’agir face à la crise de l’itinérance exige de repenser nos environnements de soin et de vie. Dès lors, une question s’impose à nous, en tant que designers : comment l’architecture peut-elle soutenir un continuum de services adaptés aux parcours non-linéaires des personnes en situation d’itinérance? Et même : les environnements bâtis peuvent-ils devenir des leviers de transition, capables de réconcilier l’intervention urgente avec la nécessité d’un accompagnement durable?

Pour approfondir, voire tenter de résoudre, de telles questions, il importe d’intégrer une diversité de perspectives dans la discussion. En croisant les regards de l’architecture, de l’urbanisme, de la sécurité publique et de l’intervention sociale, un constat partagé émerge : au-delà de leur nécessité indéniable, les solutions traditionnelles ne suffisent plus. Il devient urgent de reconnaître que l’environnement bâti peut soit aggraver l’exclusion, soit devenir un puissant levier de reconstruction personnelle et sociale.

L’architecture intégrative : quand l’espace accueille

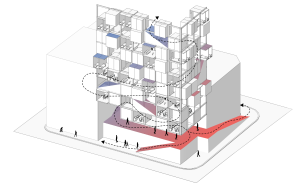

Au cœur de notre approche se trouve la conviction que l’architecture se doit de répondre, par des solutions de design, aux besoins des personnes à qui elle est destinée – en l’occurrence, on pensera aux besoins fluctuants des personnes et équipes d’intervention, qui nous guideront vers une architecture intégrative, aux espaces flexibles et modulaires.

Cette architecture commence par une démarche profondément humaine, fondée sur l’écoute et la cocréation avec les personnes concernées et les ressources intervenant sur le terrain. L’approche terrain révèle en effet des réalités complexes que les statistiques ne peuvent saisir, comme le souligne Émilie Fortier de Mission Old Brewery : « Une des premières choses qui peuvent participer à générer des solutions, c’est que les professionnels sortent de leur bureau et viennent là où sont les personnes en situation d’itinérance pour se familiariser avec les enjeux comme ils sont vécus au quotidien. »

S’intéresser aux réalités de l’itinérance, particulièrement celle des jeunes pour qui les problèmes interpersonnels constituent la cause principale de perte de logement, révèle l’importance cruciale de créer des environnements qui favorisent la reconstruction du lien social. Quand plus de la moitié des jeunes en situation d’itinérance citent des conflits familiaux comme déclencheur, cela révèle des blessures relationnelles profondes. La réponse ne peut se limiter à l’hébergement d’urgence : elle doit inclure la création d’espaces thérapeutiques qui permettent de reconstruire la confiance et les liens sociaux.

Cette méthode participative permet de dépasser les idées préconçues pour comprendre les besoins réels. Concevoir d’une manière inclusive impliquera, par exemple, de prendre en considération :

La typologie des espaces : leur orientation et leurs ouvertures visuelles; la lumière naturelle qu’elles accueillent ou l’isolement qu’elles permettent

La typologie des espaces : leur orientation et leurs ouvertures visuelles; la lumière naturelle qu’elles accueillent ou l’isolement qu’elles permettent - La chronotopie des usages et des lieux, c’est-à-dire les différents usages qu’un même espace peut permettre au long des heures de la journée

- Une configuration des espaces communs qui favorise les interactions sociales;

- Les matériaux : véhiculant chaleur humaine, ou froideur institutionnelle;

- La fluidité des espaces, qui gagneront à faciliter les transitions progressives de l’urgence à la réinsertion.

Cette approche évolutive trouve écho dans la vision d’Antoine Buisseret, associé et directeur de conception chez Lemay : « La notion de processus de conception est très importante. On gagne notamment à apprivoiser la notion de design inachevé : concevoir des projets qui offrent des opportunités pour évoluer dans le temps. Les solutions, c’est avec les acteurs de terrain qu’on va les faire émerger. »

Prioriser les bonnes options devient possible en mobilisant l’ensemble des communautés impliquées dans un contexte qui leur permet d’exprimer pleinement leur réalité – un contexte où des solutions authentiques et pérennes pourront naturellement émerger.

Créer des espaces de transition et de mixité

L’innovation réside dans la création d’environnements qui accompagnent les parcours plutôt que de les dicter : si le système de refuge traditionnel est axé sur le contrôle, il se traduit par un contexte d’intervention difficile. Au contraire, le besoin exprimé est celui de soutenir la transition de la rue vers des solutions d’hébergement durables, notamment pour des personnes aux prises avec des enjeux de dépendance et de santé mentale.

Pour celles-ci, l’accès à un continuum de services peut être complexe, ceux-ci étant trop souvent éparpillés, rendant les parcours d’aide laborieux pour des personnes déjà fragilisées. L’intégration dans des « territoires de soins » ouvre la voie à des écosystèmes plus cohérents, où hébergement d’urgence, services de santé et accompagnement social se côtoient naturellement dans un environnement bienveillant.

La conception des abords de ces points de service sera également critique, comme le souligne, Émilie Fortier : « Pour accueillir des personnes qui ne sont pas prêtes à aller à l’intérieur… Comment je fais pour que ce ne soit pas le trottoir qui soit utilisé, mais plutôt l’intérieur de notre terrain, par exemple ? Le design peut nous aider à trouver des solutions qui faciliteront la cohabitation. »

Des laboratoires de conception ont permis de tels lieux de transition vers les structures d’accueil, des espaces d’opportunité qui peuvent prendre diverses formes, tout en offrant des espaces extérieurs sécurisants, conçus comme des prolongements naturels des ressources. Autant de zones de répit intégrées dans le tissu urbain, qui offrent fraîcheur, connexion humaine et dignité.

L’objectif est dès lors de créer des séquences spatiales qui respectent le rythme de chaque personne : des espaces plus protégés pour ceux qui ont besoin de sécurité, des zones semi-publiques pour faciliter la réappropriation progressive de la vie sociale, des interfaces avec la communauté pour favoriser l’inclusion. Autrement dit, les services d’aide aux personnes itinérantes peuvent s’ouvrir sur leur quartier, devenir des lieux de rencontre intergénérationnelle, accueillir des activités communautaires qui bénéficient à tous. Cette approche séquentielle permet d’accompagner en douceur la transition entre isolement et réintégration sociale, en conjuguant vulnérabilité, sécurité, dignité et droit à l’espace public.

Réinventer l’espace public inclusif

Trop souvent, les espaces publics obéissent à une logique d’exclusion à peine déguisée : bancs anti-couchage, éclairage minimal, absence des commodités de base. Cette approche défensive ne résout rien : elle ne fait que déplacer les problèmes tout en appauvrissant l’expérience urbaine de toute la communauté. Que pouvons-nous intégrer à nos conceptions afin de mieux protéger, soutenir et accueillir une diversité de populations, incluant les personnes en situation d’itinérance?

L’expertise de Laurent Dyke, conseiller stratégique – dossiers itinérance et LGBTQ2+ au SPVM, offre une perspective précieuse sur ce qui, dans l’aménagement, devrait être priorisé en matière de sécurité : « Les endroits qui seront problématiques, ce sont souvent les endroits un peu enclavés, avec un toit, une certaine profondeur, et où il fait noir. » Cette observation souligne l’importance de concevoir des espaces ouverts et bien éclairés. « Le design peut nous aider à cet égard : des endroits éclairés, des endroits larges, avec deux portes d’accès, pour faire de l’intervention, c’est toujours mieux, ça nous donne la latitude d’intervenir dans un contexte sécuritaire pour tout le monde ».

On voudra aussi concevoir des espaces publics véritablement accueillants, où la sécurité découle de la diversité des usages plutôt que de l’exclusion systématique. Il pourra ainsi s’agir d’ajouter certains services à proximité d’un parc ou d’un édicule de métro pour que le lieu devienne plus agréable à fréquenter par toute la population. Cette approche pragmatique répond aux besoins fondamentaux identifiés par Émilie Fortier : « Souvent, quand des personnes en situation d’itinérance vont s’installer dans une entrée, c’est pour dormir, uriner et peut-être manger : on parle vraiment de besoins de base. Si ces besoins-là trouvent réponse dans le quartier, on vient vraiment de diminuer de beaucoup les situations qui nuisent à la cohabitation. »

Un appel à la participation

Cette transformation ne saurait être l’œuvre d’une seule discipline. « La première étape, c’est d’être conscient de nos biais, conscient aussi des biais de nos clients et des mandats que l’on obtient », souligne Audrey Girard, associée directrice des disciplines de design urbain et d’urbanisme chez Lemay. « Ensuite, dans le processus, il s’agit d’aller vers les gens qui ont des connaissances terrain, des connaissances complémentaires à la nôtre, et de rester ouverte à des opportunités. »

Cette approche collaborative révèle des occasions concrètes à saisir. Laurent Dyke partage l’exemple inspirant déployé dans le quartier Skid Row, à Los Angeles : « La Ville, en association avec un service communautaire, avait organisé de l’entreposage pour les personnes en situation d’itinérance. Ils ont mobilisé un hangar, et ont installé à l’intérieur des bacs à recyclage : une personne itinérante peut s’en prévaloir et y ranger ses choses, puis y accéder dans une relative intimité. » Cette solution simple, mais efficace illustre comment l’espace peut répondre à des besoins fondamentaux tout en préservant la dignité.

Nous en sommes convaincus : l’itinérance n’est pas une fatalité. C’est un défi d’aménagement que nous pouvons relever ensemble, en concevant des espaces qui accompagnent la reconstruction plutôt que de consolider l’exclusion. Ensemble, activons le pouvoir du design pour faire émerger des villes plus humaines.

Pour approfondir ces réflexions, découvrez notre approche Design+Soins et explorez nos autres analyses sur l’architecture thérapeutique et la création d’espaces urbains inclusifs.