- 21 août 2025

L’avenir des espaces publics? Capter, retenir et valoriser les pluies abondantes.

Les défis climatiques sont de plus en plus visibles dans le quotidien de nos villes : au cours des derniers étés, nous avons été témoins de précipitations intenses résultant en d’inondations récurrentes, des signes évidents que nos infrastructures sont mises sous pression

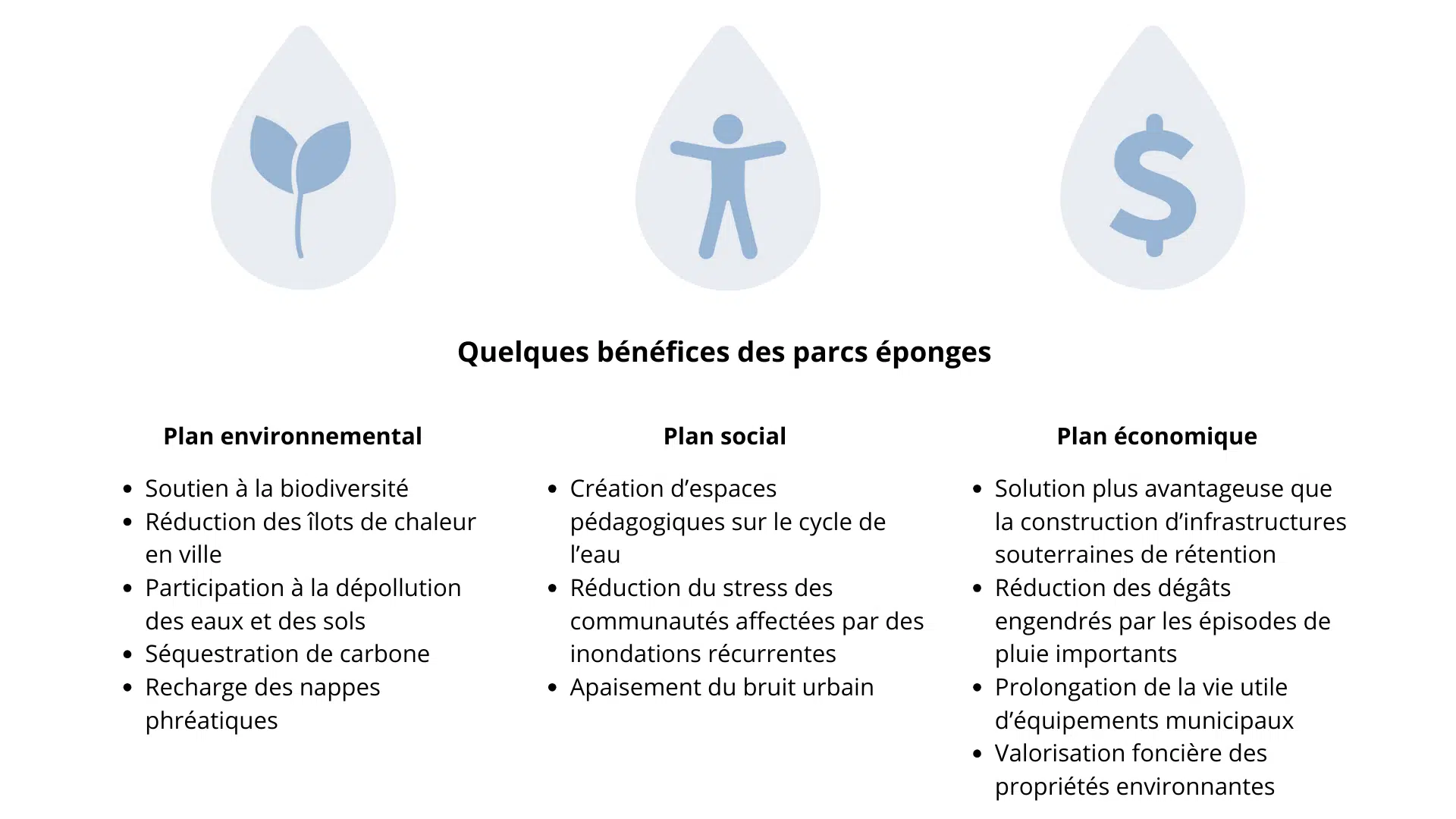

Face à ces réalités pressantes, les parcs éponges incarnent une stratégie de résilience urbaine qui gagne en popularité de par ses multiples avantages. Cette infrastructure verte vise en effet à restaurer les cycles naturels de l’eau en milieu urbain en privilégiant la rétention, l’absorption et l’infiltration, plutôt que l’évacuation rapide des précipitations vers des égouts déjà engorgés.

Encore s’agit-il de les implanter aux endroits où ils seront les plus utiles, pour mieux les intégrer à un plan global d’adaptation aux défis climatiques.

Créer de nouveaux parcs soutenant la gestion des eaux pluviales

Quelle est la différence entre un parc traditionnel, dont on peut s’attendre à ce que les surfaces vertes aient une certaine capacité d’absorption, et un parc éponge? Ceux-ci sont en fait des espaces verts qui, en plus de répondre aux besoins récréatifs de la collectivité, sont spécifiquement conçus pour capter, absorber et surtout retenir temporairement les eaux de pluie. Ils soulagent ainsi le réseau d’égouts pluviaux en évitant une surcharge soudaine du système, ce qui pourra par exemple éviter des refoulements aux conséquences coûteuses dans les bâtiments avoisinants.

La rétention de l’eau peut compter sur diverses stratégies, comme l’intégration de bassins de rétention en surface ou souterrains, vers laquelle l’eau sera guidée par des rigoles de drainage. Surmontées de passerelles, elles participeront à la visibilisation du cycle de l’eau, soutenant une sensibilisation accrue de la population qui fréquente l’espace et s’approprie ses aménagements ludiques.

Car un parc éponge n’a pas pour unique fonction d’être une alternative écologique aux égouts pluviaux : cette renaturation des espaces publics vient créer des lieux accueillants pour la communauté, qui vient bénéficier de leur fraîcheur et des espaces de jeu, de repos et de rassemblement qu’on pourra y intégrer. Et même : si l’eau recueillie par les infrastructures de rétention servira d’abord tout naturellement à l’arrosage des végétaux du site, il est aussi tout à fait possible de mobiliser son potentiel pour alimenter des jeux d’eau ou des fontaines de manière circulaire!

En somme, l’insertion d’un parc éponge dans un milieu industriel ou autrement densément minéralisé offre l’opportunité de requalifier et de verdir de vastes étendues imperméables, dont l’empreinte environnementale peut être considérable. Mais nos parcs existants peuvent aussi être réimaginés pour mieux prendre part aux projets municipaux d’adaptation climatique.

Réinventer nos parcs existants

Les parcs vieillissants de nos villes recèlent en effet un fort potentiel de redéveloppement. Leur transformation en parcs éponges offre une opportunité de les réinventer complètement. Cette approche permet de faire d’une pierre plusieurs coups : moderniser un équipement municipal, améliorer la gestion durable des eaux pluviales, accroître le verdissement et la biodiversité, et créer des espaces de reconnexion avec la nature pour la communauté.

Dans ce cas, l’intégration de stratégies d’absorption ne se limite pas à creuser une cuvette destinée à accueillir les surplus de pluie au centre du parc. Elle implique une réflexion d’ensemble sur les parcours de l’eau, les plantations, les matériaux de surface et même le mobilier urbain. Les sentiers peuvent par exemple participer à diriger l’eau vers des zones de captation, tandis que les végétaux qui feront l’objet de plantation seront notamment sélectionnées pour leur capacité à supporter des aussi bien la forte pluie que l’assèchement graduel du sol. En plus de leur rôle fonctionnel dans la gestion des eaux, ces végétaux stabilisent les sols, favorisent l’infiltration et créent un microclimat rafraîchissant. Elles contribuent de plus à la dépollution par phytoremédiation, un procédé par lequel les plantes absorbent les contaminants contenus dans l’eau ou les sols et participent à la restauration de la santé du territoire.

L’efficacité d’un parc éponge ne se mesure pas uniquement à sa capacité de rétention, mais aussi à sa pertinence dans le système urbain dans lequel il s’insère. C’est pourquoi chaque projet doit s’appuyer sur une analyse fondée sur un diagnostic des précipitations autant que du réseau pluvial existant, des risques de débordement, ainsi que des autres caractéristiques du territoire d’implantation. On pourra ainsi déterminer quelles infrastructures vertes participeront le mieux à absorber et valoriser les précipitations abondantes : outre les parcs éponges, on pensera par exemple aux toits verts et murs végétaux, aux revêtements perméables pour espaces urbains, etc.

Générer un succès à long terme repose sur une approche transdisciplinaire qui mobilisera à la fois les expertises de l’architecture du paysage, du génie civil, des stratégies durables et de l’urbanisme pour élaborer des solutions adaptées.

Vers des villes qui respirent avec l’eau

Les parcs éponges représentent bien plus qu’une solution technique aux défis de gestion des eaux pluviales. Ils incarnent une nouvelle philosophie urbaine où l’infrastructure devient paysage pour mieux participer à la qualité de vie de toute une communauté.

Dans un tel contexte où les cycles naturels sont restaurés et pacifiés, l’eau redevient visible, compréhensible et même désirable dans nos environnements urbains.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’architecture de paysage participe à façonner l’avenir de nos communautés, consultez l’article Repenser nos villes : vers l’aménagement de milieux urbains durables.